健康経営をシンプルに|呼吸は人生を制す

現在の健康経営は、さまざまなプランと取り組み、そのための学習、専門家への依頼など相当な時間と費用がかかっています。

そのため担当者は3ヶ月、6ヶ月など決められた期間で明確な結果を求められ、なかなか厳しい状況にあるのではないでしょうか。

労働条件の見直しや、労働環境の改善、企業によってはカウンセリングやセミナー、健康診断など、

多くの時間と費用を割いて取り組んでいることと思います。

しかしながら短期間で思うような結果を出すことは難しく、どうしても「〇〇件実施した」という実績重視になり、

当初の目的から離れてしまっているのではないでしょうか?

本来、健康はもっとシンプルです。

長年かかって蓄積された身体のゆがみを是正するには相応の時間がかかるかもしれませんが、真に健康な体づくりは、

さほどお金のかかるものではありません。

なぜなら、私たちは生まれたとき、すでに健康だったからです。

この記事では、費用をかけずに真の健康経営をもたらす方法をお伝えします。

1. 見直される瞑想の価値

瞑想の原点は鎌倉時代から行われていた禅宗の座禅であり、日本にあります。

しかしながら瞑想の価値を見直すきっかけをつくったのはシリコンバレーで働く欧米人であり、日本は逆輸入のようになっています。

現代人の私たちは、情報化時代ということもあり、常に思考が忙しく働いています。

思考が忙しく走り回るこの時代だからこそ、“思考を止める“という瞑想が見直され、その効果も実証されています。

ただ、膨大な情報の貯蔵庫を持つ私たち人類にとって、思考を止めるというのは至難の業です。

そのため瞑想法として、呼吸に意識をとどめておく『呼吸法』が知られています。

あまりにも小さいことなので実践することが難しい、やったからと言ってすぐに何かが得られるわけではないため

継続することが難しい…、と思われる人が多いのではないでしょうか?

ですが、呼吸がいかに体に影響をもたらしているかを知れば、呼吸法をやらない手はない!とさえ感じるかもしれません。

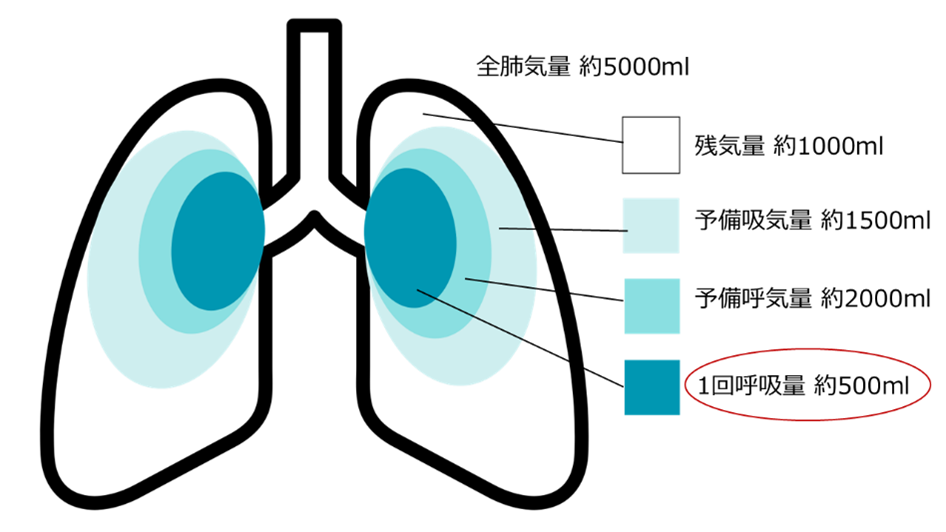

2.知っておきたい呼吸量

(出典元:一般社団法人日本ナースオーブ)

肺は満タンで約5リットルの空気が入る臓器です。

めいっぱい吸い込むことで肺胞が傷つかないよう、【残気量】が約1000mlあります。

さらに【予備の吸気量】が1500ml、【予備の呼気量】が2000mlあり、検査で行う肺活量は

この予備量に【通常の1回換気量】500mlを合わせた3000~4000mlになります(個人差があります)。

出展元:看護roo!深呼吸をすると呼吸が楽なのはなぜ?(https://www.kango-roo.com/learning/2925/)

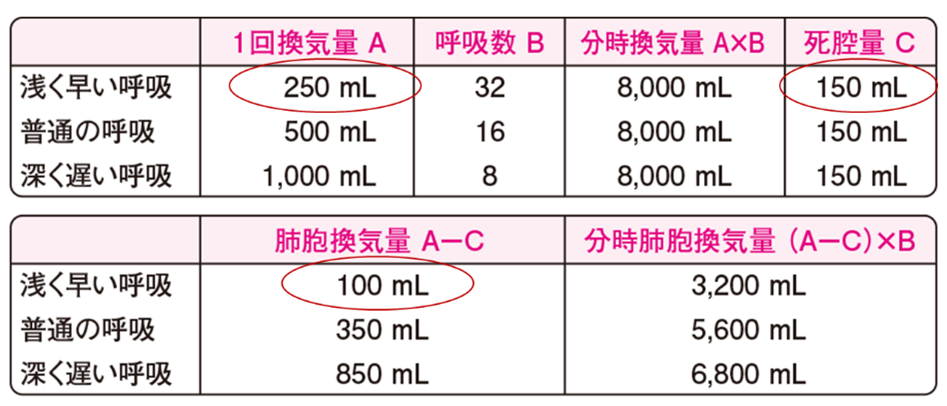

通常の1回換気量は約500mlですが、緊張しているときや慌てているときなど【浅く早い呼吸】をしているときは半分の250mlに減少します。

そのとき、肺胞がしっかり膨らんでいないため【死腔量】ができ、実際の1回換気量は100ml程度になります。

ということは、悩んでいるときの呼吸はどうなっているでしょうか。

私たちは悩みに囚われているとき、部屋の中で座り込み、じっと一点凝視で呼吸を忘れてしまっていますね。

もしかすると1回換気量は100ml以下になり、体感はなくとも、明らかに酸素不足の状態が続いています。

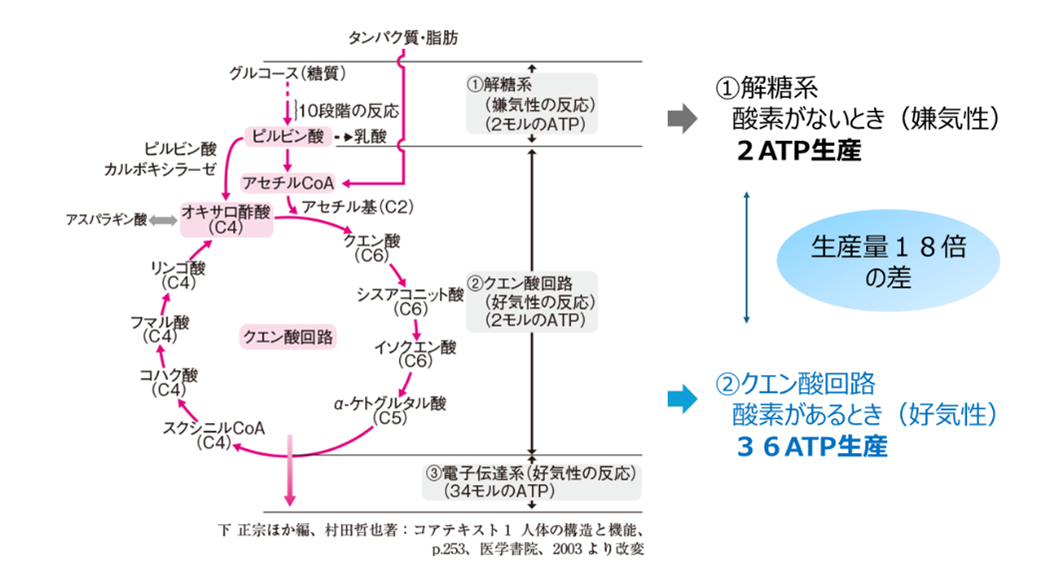

3.酸素があるときと、酸素がないときのエネルギー生産量の違い

出展元:看護roo!糖質の代謝はどのように行われるの?+日本ナースオーブ追記(https://www.kango-roo.com/learning/3693/)

体には37兆個の細胞があり、すべての細胞の栄養源は酸素です。

詳細を理解しなくても大丈夫ですが、酸素を活動エネルギーに変換するための機能として

【TCAサイクル】と【解糖系】があることだけ、頭の片隅に置いておいてください。

体は、酸素が十分あるときは【TCAサイクル】を使い、酸素が不十分なときは【解糖系】を使ってエネルギーを生産します。

この【酸素が十分あるとき=TCAサイクル】ではATP(アデノシン三リン酸=エネルギーの単位)を36単位生成します。

一方、【酸素が不十分なとき=解糖系】ではATPを2単位しか生成できません。

つまり酸素があるときは、酸素がないときの18倍の活動エネルギーが生成できるということです。

5.呼吸が人生にもたらすもの

瞑想には科学的な裏付けもあり、多くの研究で、瞑想が血圧を効果的に低下させることを示しています。

例えば、アメリカ心臓協会は、高血圧の治療を補助するものとして瞑想を推奨しています。

瞑想は薬や特別な器具を必要とせず、どこででもできる方法であり、副作用がないことが魅力です。

瞑想を継続的に行うことで、血圧の改善だけでなく、心身の健康全体にポジティブな影響が期待できます。

また、私たちは如何なるときも体を使って事を成していきます。

その体のエネルギー生産量を上げることが、パフォーマンス向上につながり、

しいては社内の生産性向上をもたらすのではないでしょうか。

とくに脳細胞の活動には酸素が必要不可欠なため、呼吸を意識的に行なうことで<思いつき>や<ひらめき>など

創造性の発揮につながります。ということは、人生の質そのものが変化するということですね。

『呼吸は人生を制す』

たかが呼吸、されど呼吸。自分自身の小さなことに取り組めない人が、社会に変化をもたらすでしょうか?

就業開始時、お昼休みなど、わずか5分の呼吸法から始めてみてはいかがでしょう。

イヤホン等で音楽を取り入れると、気持ちを切り替えやすくなります。

執筆:瀬野 容子(せの ようこ)

一般社団法人日本ナースオーブ 代表